はじめに

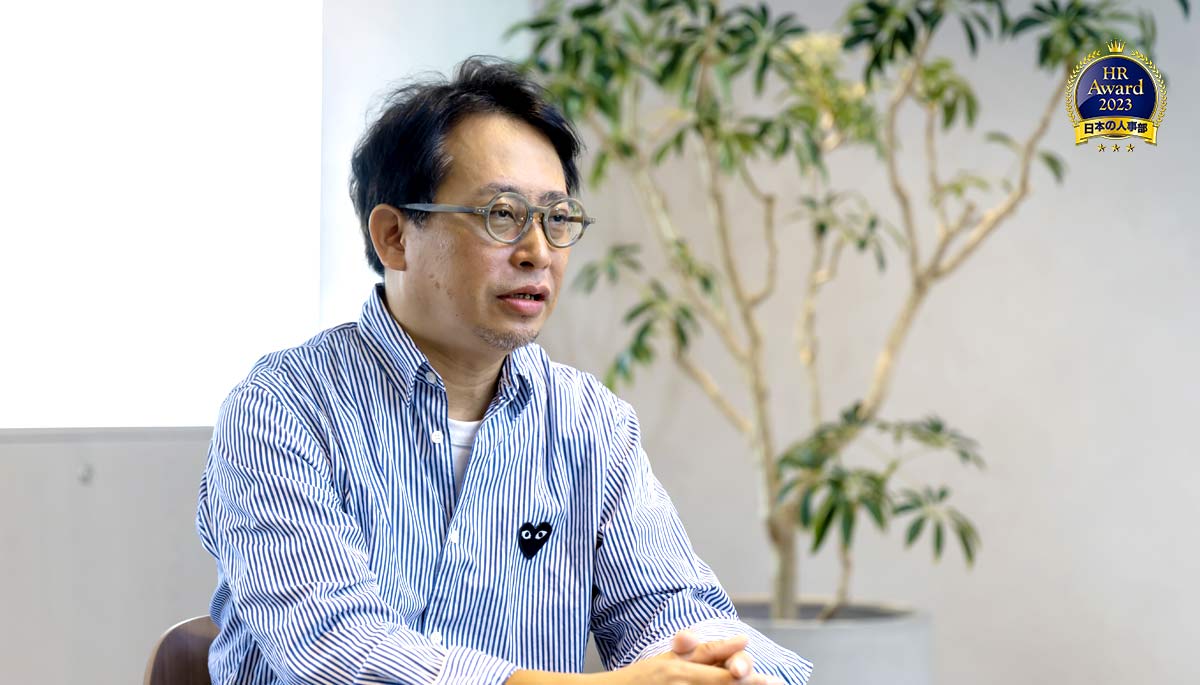

こんにちは。Z世代社員育成の専門家、長澤です。

長澤啓(Nagasawa kei)

東京大学経済学部卒。1997年生まれ。

大企業・大企業の組合幹部向けの研修(ダイジェスト動画)・コンサルティングで、「Z世代社員の定着と活躍」のコツについてお伝えしている。長澤の取り組みについて詳しくはコチラ。

不登校支援専門塾である「学習支援塾ビーンズ」の塾長/副代表も務める。

前回は、若手社員の「痛み」を予防・緩和するための「ワクチン」について解説しました。

この「ワクチン」は、比較的簡単に導入できる施策でした。

しかし、ワクチンはあくまで痛みのある程度の予防と重症化を防ぐことしかできません。

それだけでも価値はありますが、状況を根っこから改善させるには至らないのが正直なところです。

そこで今回は、若手社員の痛みを根治するために必要な経験についてお話しします。

ただし、今回お伝えするのはあくまでゴールであり、理想像です。

悩みを抱えている若手社員が、いきなり今日紹介するような経験をすることは難しいでしょう。

次回以降の記事で、このゴールにたどり着くための具体的な方法をステップ形式で解説していきますので、ぜひご期待ください。

必要なのは「青春」

過去の記事👇で触れた「自己閉塞」に陥った若手社員のゴールを改めて考えてみましょう。

ざっくり言えば、自分も他人も道具として扱わない、豊かな人間関係を築くことです。

会社内の人間関係は、大きく分けて

上(上司・先輩)、下(部下・後輩)、横(同期・同世代)

の3つに分類できます。

まず、自己閉塞に悩んでいるデリケートな状態では、

下の人間関係を強固にすることは事実上不可能です。

自分がしんどい時に、後輩や部下のケアやフォローまで気が回らないのは当然のことでしょう。

そこで重要になってくるのが、上と横の人間関係です。

では、どちらがより重要なのでしょうか?

結論から言うと、横の人間関係です。

もちろん、上司や先輩との関係も非常に重要です。

しかし、そこには「守られている」「ケアされている」という感覚がつきまとい、対等な関係とは言えません。

究極的な自信は、自分と対等な横の人間関係の中で、しっかりとやっていけているかどうかで育まれます。

私たちは、同世代・同僚と強くて深い人間関係を築く経験を「青春」と呼んでいます。

悩みを抱える若手社員が、社内で「青春」を経験できれば、

自己閉塞から解放されるだけでなく、会社にも大きな成果をもたらします。

だからこそ、若手社員に「青春」を経験させることが非常に重要なのです。

2つの「青春」

「青春」には2つの種類があります。

1. ゆるい青春

これは、同期とダラダラと雑談しながら帰ったり、仕事終わりに楽しく飲んだりするような時間です。

同じ目標に向かって熱く挑戦するわけではありませんが、同世代と楽しくつながる大切な時間です。

特に、学生時代に新型コロナウイルスの影響を強く受けた世代は、このような「ゆるい青春」すら経験していない場合があります。だからこそ、この時間も軽視してはいけません。

2. あつい青春

これは、同世代や同期とチームを組み、何らかのプロジェクトの成功に向けて本気で頑張るといった経験です。

この「あつい青春」を経験することで、「ゆるい青春」よりもはるかに深い人間関係を築くことができます。

なお、「青春」についての詳しい説明は👇でもご覧いただけます。

10代と青春の関係についての記事ですが、20代の社員育成にも活きる内容が満載です!

あつい青春の3条件

若手社員にとって特に大切なのが、この「あつい青春」です。

「あつい青春」を、私たちは「仲間とのマンモス狩り」というイメージで表現しています。

(本人たちの主観で)大きな目標に、仲間と熱くチャレンジする。それが「あつい青春」です。

具体的には、以下の「3つの条件」をすべて満たしているプロジェクトに参加する経験を指します。

高負荷

「高負荷」には、高いプレッシャーと膨大なタスク量の2つの要素があります。

- 高いプレッシャー:「絶対に成功させなければならない」という強い気持ちを持たざるを得ない状態です。本人にとって重要で、本気で取り組めるプロジェクトだからこそ、プレッシャーを感じることができます。

- 膨大なタスク量:「このままだと、やらなければならないことが終わらないかもしれない…」というギリギリまで追い込まれてこそ、「あつい青春」となります。サクッと終わってしまう経験では、深い学びや絆は生まれません。

協力

これが「あつい青春」の最も重要な条件かもしれません。

「自分を含め、メンバーの誰か一人でも欠けたら成功できない」という性質を持つプロジェクトで、「周りから助けてもらい、自分も周りを助ける」という状況が不可欠です。

ただし、ただ分業するだけの協力では絆は深まりません。経験(目的、作業、時間、感情)を共有し、互いのかけがえのない貢献を認め合うことが重要です。

さらに、同じくらいのスキルや経験を持つ同世代との協働は、この「協力」の密度が最も高くなる傾向があります。

創意工夫

目標や手段を、チームで試行錯誤する経験です。

与えられたタスクをこなすだけでなく、

「どうすればもっと良い成果を出せるか」「どうすればこの困難を乗り越えられるか」

を仲間と徹底的に議論し、新しい方法を編み出していくことが求められます。

創意工夫には、

- 目的目標の創意工夫

- 手段の創意工夫

の2つがあります。

例えるならば……

そもそもどんな獲物を狩るのかを考える → 目的・目標の創意工夫

獲物をどうやって狩るのかを考える → 手段の創意工夫

といえるでしょう。

この3つの条件を満たすことで、若手社員は「あつい青春」を経験できます。

例えば、若手社員が新規事業の立ち上げメンバーに抜擢されたとします。

- 高いプレッシャー:事業を成功させなければならないという期待と責任を背負う。(高負荷)

- 膨大なタスク量:事業計画の策定、市場調査、営業戦略の立案など、膨大な業務を期限内に終わらせるために日々奮闘する。(高負荷)

- 協力:一人では成し遂げられないため、同世代のメンバーと密に連携し、互いの強みを活かして困難を乗り越える。(協力)

- 創意工夫:誰の指示でもなく、自分たちで事業の方向性や進め方をゼロから考え、試行錯誤を繰り返す。(創意工夫)

このようなプロジェクトを通じて、若手社員は「自分はチームメンバーを助けることができた」「自分はチームメンバーに助けてもらえた」という大きな自信を得ることができます。

また、「あつい青春」は何か生産的なことに挑戦する経験なので、会社側にも大きなメリットがあります。

石器時代のとある集落の狩人たちの場合

あともう少しでやってくる冬までに、かなりの量の食料を準備しないと【高負荷(膨大なタスク量)】、集落全員が餓死してしまう【高負荷(プレッシャー)】。逆に、十分越冬出来る量の食料を準備できれば、来年から何人かの成長しつつある少年たちを狩りに連れて行けるようになり、食料収集量が増大し、集落を安定的に維持できるようになる【高負荷(プレッシャー)】。 狩人一人では十分な食料を確保できないので、複数名で協力して【協力】、今まで狩ったことのない巨大な獲物、マンモスを狩ることにした【高負荷】【(目標・目的の)創意工夫】。マンモスを狩るために、武器の選定や役割分担や罠の場所について話し合い【(手段の)創意工夫】【協力】、 長い期間をかけて寝る間も惜しんで皆で入念に準備した【高負荷(膨大なタスク量)】【協力】。 結果として、マンモス狩りに成功し、集落を維持することができた。

補足:あつい青春3条件とNTTデータの共創型OJTの共通点

この「あつい青春」を、NTTデータが組織的に実現しているのが「共創型OJT」であると考えています。

従来のOJT(On-the-Job Training)は、先輩が先生となり、後輩は生徒として業務を教わる「師弟関係」が中心でした。

しかし、共創型OJTはそうではありません。若手社員が自ら課題を見つけて解決策を考え、それを先輩社員と一緒に議論しながらプロジェクトを進めていく「伴走型」の育成モデルです。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 対等なパートナーシップ:先輩と後輩が、お互いの強みを活かしながら対等な立場でプロジェクトに取り組みます。

- 内発的な成長の促進:先輩は答えを教えるのではなく、若手社員が自ら考え、行動するのをサポートします。

- 共創によるイノベーション:共に新しい価値やアイデアを生み出すことを目指します。

この共創型OJTは、若手社員が主体的に動くことで深い学びを得られ、さらにチームで困難を乗り越える経験を通じて、自律性と自信を育むことを目的としています。

そしてこの共創型OJTは以下の点であつい青春3条件と似ていると考えています。

高負荷

「あつい青春」における高負荷は、「絶対に成功させなければならない」という高いプレッシャーと、それを達成するための膨大なタスク量を指します。NTTデータの共創型OJTも同様に、若手社員が「自分にとって少し難しい」と感じるような、挑戦的な目標やタスクを伴います。これにより、若手社員は責任感を持ち、自律的に課題解決に取り組む力が養われます。

協力

「あつい青春」で最も重要な協力は、互いの貢献を認め合い、経験を共有するプロセスです。共創型OJTでは、指導者(先輩社員)と若手社員が対等な立場で議論し、共にプロジェクトを推進します。指導者は一方的に教えるのではなく、若手社員のアイデアや意見を尊重し、一緒に課題を乗り越えることで、信頼関係と深い絆が築かれます。これは、単なる分業ではない、密度の高い協力関係です。

創意工夫

「あつい青春」における創意工夫は、目標達成のために新たな方法を考え出すことです。共創型OJTでは、指導者が完璧な答えを与えるのではなく、若手社員自身が主体的に考え、試行錯誤することを促します。若手社員は、指導者との対話を通じて、目的や目標、そしてそれを達成するための手段を自ら見出し、実行する経験を積むことができます。

いきなり「あつい青春」は難しい

「あつい青春」は、悩みを抱えている若手社員にとって、いきなりはハードルが高いのが現実です。

心がタフではない状態で、高いプレッシャーや膨大なタスクを抱えるのは困難です。また、濃い人間関係に慣れていないため、コミュニケーションのすれ違いが大きな心の傷になってしまう可能性もあります。

「あつい青春」は目指すべきゴールではありますが、いきなりは難しい。だからこそ、スモールステップが重要になってくるのです。

次回の記事では、このゴールにたどり着くための具体的なスモールステップについて解説します。

次回記事👇

また、Z世代社員の離職防止や活躍に向けた各種サービス(研修・コンサルティング)も提供しておりますので、下記資料の下の問い合わせフォームから是非お声がけくださいませ。

また、読者アンケートにも協力いただけますと幸いです!

(回答時間目安3分)

.webp)